Was genau ist eine Stentimplantation?

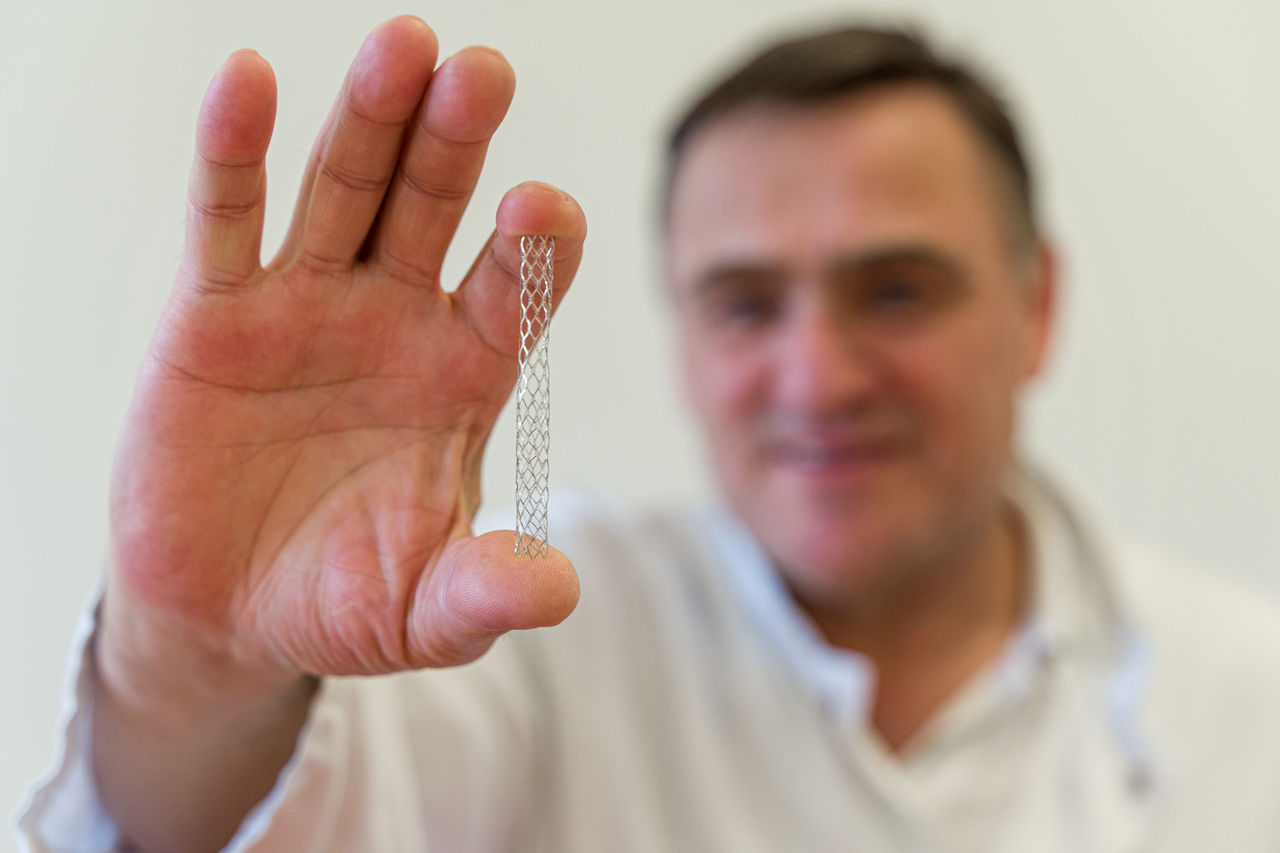

Die Stentimplantation ist ein ungefährlicher, minimalinvasiver Routine-Eingriff, der bei verengten Blutgefäßen im Herzkatheterlabor vorgenommen wird. Ein Katheter führt dabei einen Ballon an die Engstelle, wo dieser das Drahtgefleht – den sogenannten Stent – ausdehnt.

Welche Voruntersuchungen gibt es?

Im Vorfeld der Stentimplantation nehmen die behandelnden Ärzt:innen einige Voruntersuchungen vor. Das sind zumeist Blutabnahme, Elektrokardiogramm (EKG) sowie bei einem möglichen Verschluss der Herzkranzgefäße auch ein Belastungs-EKG, außerdem Röntgenaufnahmen von Lunge und Herz. Eventuell überprüfen wir im Rahmen der Diagnostik auch die Durchblutung des Herzmuskels mittels Myokard-Szintigramm. Daraufhin erfolgt ein ausführliches Aufklärungsgespräch.

Wie verläuft eine Stentimplantation?

Nachdem auch eine Jodallergie ausgeschlossen wurde, legt die/der behandelnde Ärzt:in eine kleine Kanüle in einem oberflächennahen Blutgefäß. Dabei handelt es sich entweder um die Leistenarterie oder die Unterarmarterie.

Unter Beobachtung durch Röntgenaufnahmen wird nun der Führungskatheter zur verengten Stelle des betroffenen Gefäßes geschoben, wo dann der Stent platziert wird.

An der Spitze des Katheters befindet sich ein kleiner, zusammengefalteter Ballon. Er wird an der Engstelle im Gefäß platziert und kann dann mit einer Mischung aus Kochsalzlösung und Kontrastmittel gefüllt werden.

Daraufhin dehnt sich der Ballon aus, presst die Ablagerungen im Gefäß zur Seite, dehnt den Stent aus und sorgt für eine erste Ausdehnung des Gefäßes – bis hierhin verläuft der Eingriff ähnlich zur Ballonablation.

Nun folgt der Einsatz eines Drahtgeflechtes, des Stents. Er verbleibt im Gefäß, wo er mit der Zeit mit dem Gewebe verwächst.

Anschließend wird der Ballon wieder entleert und zusammen mit dem Katheter herausgezogen.

Welche Risiken birgt die Stentimplantation?

Die Statistik zeigt: Große Risiken gibt es bei diesem routinierten Eingriff nicht. Es bestehen jedoch allgemeine Operationsrisiken, zum Beispiel:

- Infektionen,

- Herzrhythmusstörungen,

- Herzinfarkte,

- Gefäßverschlüsse,

- Stent-Thrombosen

In der Regel verläuft die Stentimplantation ohne Zwischenfälle. Natürlich klären Sie unsere Ärzt:innen über Ihr individuelles Risiko im Vorgespräch ausführlich auf.

Was passiert nach der Stentimplantation?

Dem Eingriff folgt eine Nachbehandlung durch ein Elektrokardiogramm und eine Blutuntersuchung.

Sie werden aller Voraussicht nach noch am Tag des Eingriffs entlassen und erhalten blutverdünnende Medikamente.

Einige Wochen nach der Stentimplantation erfolgt eine erneute Untersuchung der Herz-, Lungen- und Blutdruckwerte. Es ist auch empfehlenswert, den Herzkatether untersuchen zu lassen. Ansonsten schränkt Sie das Leben mit Stent in der Regel nicht ein.

Wiedereröffnung verschlossener Koronargefäße (CTO)

Bei etwa jeder fünften Patientin oder jedem fünften Patienten mit einer koronaren Herzerkrankung zeigt sich in der Herzkatheter-Untersuchung ein seit längerer Zeit (Monate bis Jahre) bestehender kompletter Verschluss eines oder mehrerer Herzkranzgefäße.

Eine sofortige Wiedereröffnung eines chronisch verschlossenen Koronargefäßes (CTO) wird in den meisten Fällen nicht durchgeführt. Zunächst sollte mithilfe weiterer Untersuchungsmethoden (zum Beispiel Herzultraschall oder Herz-MRT) geprüft werden, ob ein Wiedereröffnungsversuch sinnvoll ist und dieser über einen Herzkatheter-Eingriff durchgeführt werden kann.

Folgende Patient:innen können von einer Wiedereröffnung profitieren:

- jene, die trotz optimaler medikamentöser Behandlung unter belastungsabhängigen Brustschmerzen oder Luftnot leiden

- Patient:innen mit einer eingeschränkten Herzleistung ohne schwere Vernarbung

- Patient:innen, bei denen sich eine Minderdurchblutung in den ergänzenden Untersuchungen (zum Beispiel Herzultraschall oder MRT) gezeigt hat.

Da ein Wiedereröffnungsversuch meist länger dauert (etwa 1,5 bis zwei Stunden) wird der Fall jede:r Patient:in durch ein spezielles Team von Ärzt:innen individuell diskutiert und geplant.