Warum ist Brustkrebsvorsorge so wichtig?

Viele Frauen haben hormonell bedingte Beschwerden an der Brust, welche auch zu Veränderungen des Tastbefundes führen können. Schmerzhaftes Brustspannen, vor allem kurz vor der Regel, sowie ein Anschwellen oder eine knotigere Brust zu diesem Zeitpunkt sind häufig berichtete Beschwerden. Daher ist es so wichtig, regelmäßig die Brust abzutasten, um diese Veränderungen einschätzen zu können. Wenn dann Veränderungen neu auftreten oder ein Knoten stetig wächst besteht Abklärungsbedarf.

Dennoch ist es so, dass die meisten Beschwerden auf ungefährliche Veränderungen der Brust zurückgehen. Um dies abzuklären, ist es jedoch wichtig, eine gynäkologische Praxis aufzusuchen, wenn:

- sich Knoten oder Verhärtungen in der Brust ertasten lassen,

- beim Anheben der Arme die Brüste unterschiedlich fallen,

- eine Brustwarze nach innen gezogen ist,

- Veränderungen der Haut an einer Brustwarze auftreten,

- an einer Brustwarze blutige Flüssigkeit austritt.

Brustkrebs durch den Lebensstil vorbeugen

Warum Brustkrebs entsteht, ist nicht abschließend geklärt. Zwar sind bestimmte Risikofaktoren bekannt, ein hundertprozentiger Schutz vor der Erkrankung ist aber nicht möglich.

Mit folgenden Maßnahmen können Sie Ihr Erkrankungsrisiko senken [1]:

Studien zeigen, dass der regelmäßige Konsum von mehr als zehn Gramm Alkohol pro Tag ausreicht, um das Brustkrebsrisiko zu steigern. Zehn Gramm Alkohol entsprechen einem Glas Wein à 125 Milliliter mit circa zehn Prozent Alkohol.

Wie beim Zigarettenkonsum auch, besteht beim Alkoholkonsum eine sogenannte Dosis-Wirkungs-Beziehung: Bei regelmäßigem Genuss von zwei bei drei alkoholischen Getränken steigt das Erkrankungsrisiko um bis zu 50 Prozent an. Die Empfehlung ist daher klar, auf Alkoholgenuss zu verzichten oder ihn zumindest stark einzuschränken.

Langjährige Raucherinnen haben ein höheres Brustkrebsrisiko als Nichtraucherinnen oder Frauen, die nur kurzzeitig geraucht haben. Es besteht eine Dosis-Wirkungs-Beziehung. Auch hier lautet die Empfehlung, auf das Rauchen von Zigaretten zu verzichten.

Frauen, die regelmäßig trainieren, haben je nach Dauer und Intensität des Trainings ein um 20 bis 80 Prozent reduziertes Brustkrebsrisiko. Sportliche Aktivität beeinflusst eine Vielzahl an Parametern, so auch den Östrogen- und Insulinwert.

Regelmäßige Bewegung schützt aber nicht nur vor der Ersterkrankung. Sie senkt auch bei Brustkrebspatientinnen das Risiko für einen Rückfall (Rezidiv). Zudem reduziert moderate körperliche Aktivität die Anzahl der Todesfälle um bis zu 50 Prozent.

Ein erhöhtes Körpergewicht ist ein Risikofaktor für das Mammakarzinom. Der Grund: Im Fettgewebe werden Hormone gebildet, die wiederum den Östrogenspiegel ansteigen lassen. Übergewicht scheint zudem mit der Entstehung von Hormonrezeptor-positiven Tumoren in Verbindung zu stehen. Haben Frauen bei der Erstdiagnose Übergewicht, verschlechtert dies ihre Prognose. Die Empfehlung lautet daher, auf ein Normalgewicht zu achten und Übergewicht zu vermeiden beziehungsweise zu reduzieren.

Auch wenn immer wieder über den Einfluss von Ernährungsgewohnheiten auf die Entstehung des Mammakarzinoms berichtet wird, gibt es bisher kaum medizinische Studien, die dies eindeutig belegen. Das Erkrankungsrisiko wird anscheinend durch den häufigen Verzehr von verarbeitetem Fleisch erhöht.

Hingegen konnte bisher weder ein positiver noch ein negativer Einfluss auf das Krebsrisiko durch den Verzehr von Milch und Milchprodukten, die Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren oder den Genuss von Kaffee gefunden werden. Belegt ist, dass sich bei bereits erkrankten Frauen vor den Wechseljahren durch eine fettreiche Ernährung auch das Risiko eines Rückfalls erhöht. Umgekehrt senkt eine fettreduzierte Ernährung das Rezidivrisiko.

Ebenso gesichert ist, dass eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D das Brustkrebsrisiko senkt. Gleichzeitig erhöht ein Vitamin D Mangel das Krebsrisiko. Wichtig: Die Einnahme von Vitaminpräparaten sollte nur bei einem nachgewiesenen Vitaminmangel erfolgen und immer ärztlich kontrolliert werden. Die zusätzliche Aufnahme von Folsäure scheint im Allgemeinen keine schützende Wirkung zu haben. Jedoch senkt sie bei Frauen mit mittlerem bis hohen Alkoholkonsum die Gefahr für ein Mammakarzinom.

Das persönliche Risiko – Ihr Brustkrebsrisiko-Check

Es gibt einige Faktoren, die das Risiko, an einem Mammakarzinom zu erkranken, erhöhen können. Dazu gehören das Alter, familiäre Vorbelastungen sowie hormonelle Ursachen genauso wie Lebensgewohnheiten oder Umwelteinflüsse. Inwieweit diese Faktoren jede einzelne Frau betreffen, kann nicht allgemein beantwortet werden. Mit nachfolgender Checkliste können Sie Ihr persönliches Risiko aber eingrenzen [2].

Hinweis: Antworten Sie auf zwei oder mehr Fragen aus Checkliste I beziehungsweise auf mindestens eine Frage aus Checkliste II mit ja, sollten Sie die Brustkrebs-Früherkennung besonders ernst nehmen.

Brustkrebs-Check I

- Waren Sie bei der ersten Regelblutung jünger als 11 Jahre?

- Waren Sie bei der letzten Regelblutung älter als 54 Jahre?

- Sind Sie kinderlos?

- Haben Sie Ihr erstes Kind erst mit über 30 Jahren bekommen?

- Haben Sie nicht oder nur sehr kurz gestillt?

- Sind Sie eindeutig übergewichtig?

- Haben Sie normalerweise wenig Bewegung?

- Trinken Sie reichlich Alkohol (regelmäßig mehr als ein kleines Glas Bier oder Wein pro Tag)?

- Haben Sie mindestens fünf Jahre lang Hormone gegen Wechseljahresbeschwerden genommen?

Brustkrebs-Check II

- Haben oder hatten Sie schon Brustkrebs?

- Wurde bei Ihnen in den letzten fünf Jahren Eierstock-, Gebärmutter- oder Dickdarmkrebs festgestellt?

- Haben Sie eine ausgeprägte Mastopathie (Brustdrüsenveränderung mit Knoten und Zysten)?

- Wurde bei Ihnen wegen eines unklaren Befundes schon einmal eine Gewebeprobe aus der Brust entnommen?

- Hat mehr als eine Angehörige (Oma, Mutter, Tochter, Schwester) Brustkrebs und/oder Eierstockkrebs?

Quelle: ONKO-Internetportal

Brustkrebs tritt nicht in jedem der vier Quadranten der Brust gleich häufig auf. Folgende Abbildung zeigt die statistische Lokalisation von Brustkrebstumoren beispielhaft an der linken Brust [3].

Wann und in welchen Intervallen sollte ich zur Früherkennung?

Ab dem 30. Lebensjahr sollten Sie Ihre Gynäkologin oder Ihren Gynäkologen unter anderem auch zur jährlichen Tastuntersuchung aufsuchen. Hier sollten Ihre Brüste und Achselhöhlen sorgfältig abgetastet werden.

Darüber hinaus empfehlen die Leitlinien der AMWF („Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften“) Frauen ab dem 50. und bis zum 69. Lebensjahr die Teilnahme am Mammographie-Screening-Programm. Dieses sieht alle 24 Monate eine Mammographie Untersuchung vor.

Welche Möglichkeiten der Brustkrebsvorsorge gibt es für Frauen mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko?

Für Frauen mit erblicher Vorbelastung beziehungsweise einer nachgewiesenen Mutation der Brustkrebs-Gene BRCA1 oder BRCA2 besteht ein erhöhtes Brustkrebsrisiko.

Für sie gelten daher andere Intervalle für die Früherkennung:

- Tastuntersuchung: alle sechs Monate

- Sonographie: alle sechs Monate

- Mammographie: alle zwölf Monate

- MRT der Brust: alle zwölf Monate

In der Regel werden diese Untersuchungen ab dem 25. Lebensjahr, spätestens aber fünf Jahre vor dem frühesten Erkrankungsalter in der Familie begonnen. Die Ausnahme stellt die Mammographie dar, die erst ab einem Alter von 30 Jahren durchgeführt wird; bei hoher Brustdichte sogar erst ab einem Alter von 35 Jahren.

Die Genanalyse

Eine genetische Untersuchung ist sinnvoll, wenn in einer Linie der Familie:

- mindestens drei Frauen an Brustkrebs erkrankt sind

- mindestens zwei Frauen an Brustkrebs erkrankt sind, davon eine vor dem 51. Lebensjahr

- mindestens eine Frau an Brustkrebs und eine Frau an Eierstockkrebs erkrankt ist

- mindestens zwei Frauen an Eierstockkrebs erkrankt sind

- mindestens eine Frau an Brust- und Eierstockkrebs erkrankt ist

- mindestens eine Frau mit 35 Jahren oder jünger an Brustkrebs erkrankt ist

- mindestens eine Frau mit 50 Jahren oder jünger an bilateralem Brustkrebs erkrankt ist

- mindestens ein Mann an Brustkrebs und eine Frau an Brust- oder Eierstockkrebs erkrankt ist

Die prophylaktische Entfernung der Brust

Frauen mit nachgewiesener Mutation der Brustkrebs-Gene BRCA-1 oder BRCA-2 erkranken mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 bis 80 Prozent an einem Mammakarzinom. Zudem ist das Risiko für einen Tumor der Eierstöcke (Ovarialkarzinom) stark erhöht. Die S-3 Leitlinien der Arbeitsgemeinschaften der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften empfehlen daher, den Betroffenen nach dem 40. Lebensjahr die vorsorgliche beidseitige Entfernung der Eierstöcke (Salpingo-oophorektomie) sowie die beidseitige Entfernung der Brüste (Mastektomie) anzubieten [4].

Da in den Eierstöcken das weibliche Geschlechtshormon Östrogen produziert wird, senkt ihre beidseitige Entfernung das Risiko für eine Brustkrebserkrankung bereits um 50 Prozent. Das Risiko für Eierstockkrebs wird um 97 Prozent gesenkt. Durch die beidseitige Entfernung der Brüste wird das Brustkrebsrisiko um 95 Prozent gesenkt.

Welche Früherkennungsuntersuchungen gibt es?

Frühzeitig erkannt und umfassend behandelt, sind die meisten Brustkrebserkrankungen heilbar. Umso wichtiger ist es, die Untersuchungen der Brustkrebsvorsorge wahrzunehmen. Neben der Selbstuntersuchung der Brust beziehungsweise der medizinischen Tastuntersuchung durch die Ärztin oder den Arzt gehören dazu:

- Ultraschall der Brust (Brustsonographie)

- Mammographie (Röntgenuntersuchung der Brust)

- Magnetresonanztomographie der Brust

Ultraschall der Brust (Sonographie)

Nachfolgend beantworten wir die wichtigsten Fragen zur Brustsonographie.

Bei der Ultraschalluntersuchung der Brust wird das Gewebe mit hochfrequenten Schallwellen durchdrungen und auf einem Monitor sichtbar gemacht. Weil die verschiedenen Gewebestrukturen unterschiedlich reflektieren, kann mithilfe des Ultraschalls zwischen festen (soliden) und zystischen (einen Hohlraum umschließenden) Knoten unterschieden werden. Da die Mammographie andere Strukturen sichtbar macht als die Brustsonographie, wird der Ultraschall auch eingesetzt, wenn die Röntgenuntersuchung unklare Befunde geliefert hat.

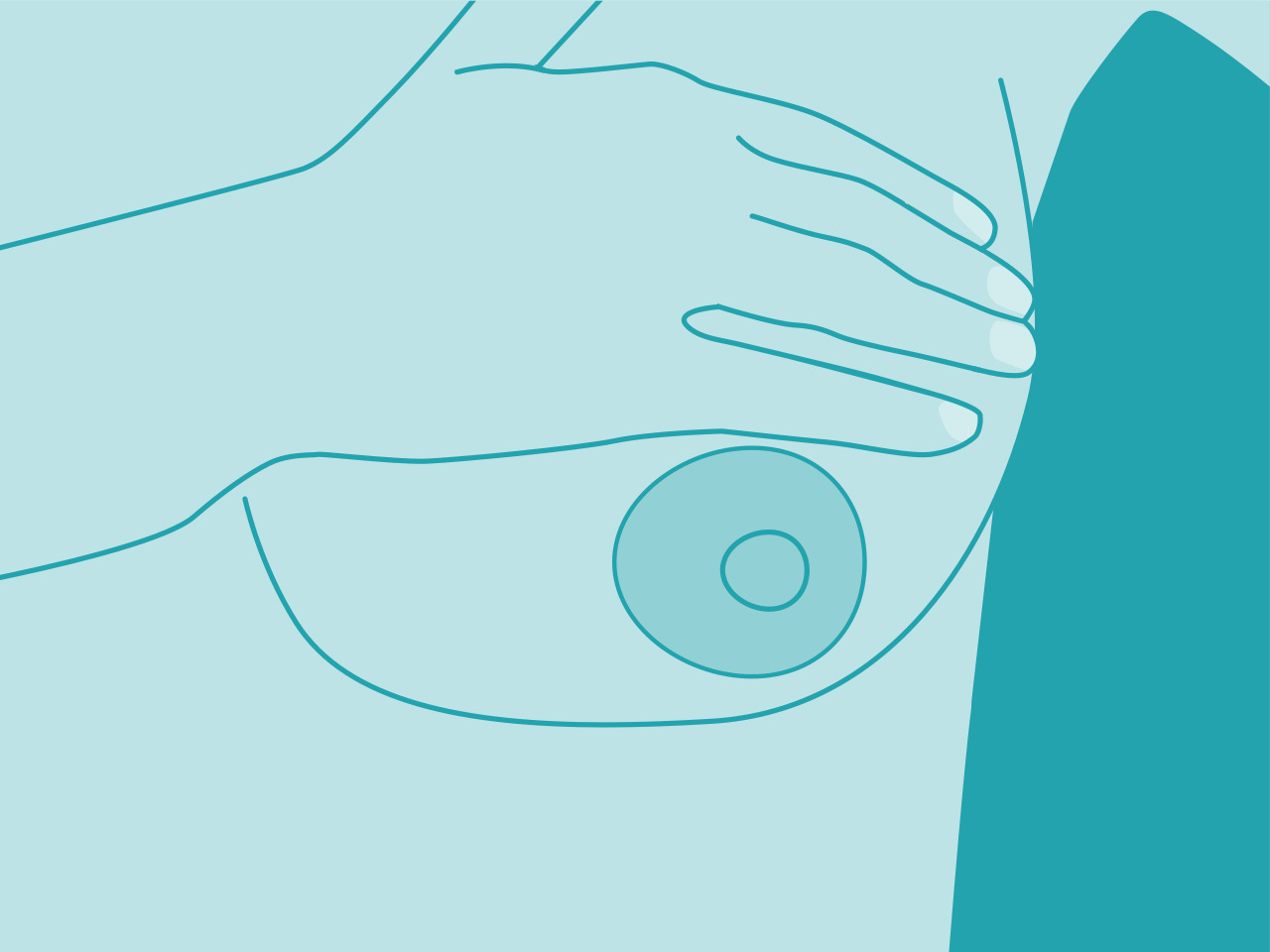

Für die Ultraschalluntersuchung der Brust liegt die Frau seitlich auf einer Liege. Die untersuchende Ärztin oder der Arzt gibt etwas Gel auf den Ultraschallkopf und bewegt diesen dann in fächerförmigen Bewegungen über die Haut von der Brust bis in die Achselhöhlen.

Die Ultraschalluntersuchung ist völlig risiko- und schmerzlos. Beim Ultraschall werden die gesamte Brust und die Achselhöhle untersucht.

Die Brustsonographie ist bei Frauen unter 40 Jahren die Untersuchungsmethode der Wahl, um Veränderungen der Brust abzuklären. Da sie nicht mit einer Strahlenbelastung verbunden ist, kann sie beliebig oft wiederholt werden.

Der Ultraschall gehört in der Diagnose des Mammakarzinoms zu den ergänzenden Untersuchungsmethoden und kann wertvolle Zusatzinformationen (etwa über die Gewebestruktur) liefern. Die Aussagekraft des Befundes hängt von der Kompetenz der Ärztin oder des Arztes ab.

In der Regel werden Frauen nach einem Tastbefund von ihrer gynäkologischen Praxis an eine radiologische Praxis oder Fachabteilung zur Brustsonographie überwiesen. Die Kosten für die Ultraschalluntersuchung der Brust werden bei gesetzlich Versicherten von den Krankenkassen übernommen.

Mammographie (Röntgenuntersuchung der Brust)

Noch bevor eine Krebserkrankung einen Tastbefund verursacht, können mit der Mammographie Krebserkrankungen in einem sehr frühen Stadium diagnostiziert werden. Dadurch wird die Heilungschance enorm verbessert.

Die Mammographie ist eine spezielle Röntgenuntersuchung. Sie soll Klarheit darüber verschaffen, ob es sich beim ertasteten Knoten wirklich um einen Brustkrebsbefund handelt. Die Mammographie kann als einzige Untersuchungsmethode Mikrokalk und Krebs-Vorstufen erkennen. Da rund 90 Prozent der DCIS und rund 30 Prozent der invasiven Karzinome Mikrokalk bilden, ist die Mammographie zur Brustkrebs-Früherkennung unverzichtbar.

Bei der Mammographie wird die Brust zwischen zwei Glasplatten flachgedrückt, was für die Patientin oft nicht angenehm ist. Aber: Je dünner das zu durchstrahlende Brustgewebe ist, desto besser können Veränderungen im Gewebe dargestellt werden. Der beste Zeitpunkt für eine Mammographie ist zehn Tage nach dem Einsetzen der Menstruation. Zu diesem Zeitpunkt ist der Flüssigkeitsgehalt des Brustgewebes gering. Die Untersuchung liefert so ein optimales Ergebnis und ist weniger schmerzhaft für die Patientin.

Sinnvoll ist diese Untersuchung ab dem 40. Lebensjahr. Ab dem 50. Lebensjahr kann jede Frau alle zwei Jahre an einem Programm zur Brustkrebs-Früherkennung (Mammographie-Screening) teilnehmen. Diese Reihenuntersuchung wird von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt.

Durch die Mammographie kann die Lage, Größe und Beschaffenheit eines Knotens abgebildet werden. Selbst Veränderungen ab einer Größe von drei Millimetern können so sichtbar gemacht werden.

Die Mammographie sollte immer in zwei Ebenen erfolgen (das heißt eine Aufnahme von oben und eine seitlich-schräg) und von zwei Spezialist:innen ausgewertet werden. Dabei gilt das Vier-Augen-Prinzip, das heißt, dass immer zwei erfahrene Ärzt:innen unabhängig voneinander die Bilder auswerten.

Die Mammographie ist eine Röntgenuntersuchung und damit auch mit einer Strahlenbelastung verbunden. Die Strahlenbelastung entspricht jedoch nur in etwa einem Transatlantikflug. Bei Frauen unter 40 Jahren wird die Mammographie daher auch nur dann eingesetzt, wenn ein in der Mammasonographie unklarer Befund näher untersucht werden muss.

Frauen ab dem 50. Lebensjahr haben im Rahmen des Brustkrebs-Früherkennungsprogramms der gesetzlichen Krankenkassen alle zwei Jahre das Recht auf eine Mammographie.

Zur Abklärung von Tastbefunden, bei Warnzeichen, familiärer Häufung von Brustkrebs oder bei nachgewiesenen Mutationen der Brustkrebs-Gene BRCA-1 beziehungsweise BRCA-2 wird die Mammographie zu einem früheren Zeitpunkt durchgeführt. In der Regel wird die Untersuchung in radiologischen Praxen oder Fachabteilungen angeboten, aber auch in Brustkrebszentren gehört die Mammographie zum Untersuchungsspektrum.

Magnetresonanztomographie der Brust

Die Magnetresonanztomographie (MRT) wird auch als Kernspintomographie bezeichnet.

Die Brust-Magnetresonanztomographie ist eine Untersuchungsmethode, bei der Magnetfelder in elektronische Signale umgewandelt werden. Tomographie leitet sich von den griechischen Worten „tomi“ (deutsch: Schnitt) und „graphikos“ (deutsch: ein gezeichnetes Bild) ab und bedeutet Schnittbild. Die Schnittbilder haben eine hohe Auflösung und können so noch detaillierter Auskunft über den Befund geben.

Die Brust-MRT ist eine wertvolle ergänzende Untersuchung, die das Ergebnis der Mammographie und des Ultraschalls absichern soll. Sie wird nicht als reguläre Früherkennungsmethode genutzt, sondern ist vor allem bei wiederauftretenden lokalen Befunden und bei Frauen mit Brustimplantaten geeignet. Durch die Schnittbilder kann gut zwischen Narbengewebe, Tumorgewebe oder dem Implantat unterschieden werden.

Für die Untersuchung wird die Patientin in den Magnetresonanztomographen, umgangssprachlich „Röhre“ genannt, geschoben. Hier werden mithilfe der starken elektromagnetischen Felder detaillierte Schichtbilder der Brüste erzeugt.

Da die Brust-Magnetresonanztomographie nicht selten auf Krebs hinweist, obwohl keine Krebserkrankung vorliegt („falsche positive Befunde“) und für die Untersuchung zudem Kontrastmittel gespritzt werden muss, wird sie nicht als Standard-Untersuchung genutzt.

Das in die Vene verabreichte Kontrastmittel zählt zu den Nachteilen der MRT. Hier muss vorab geklärt sein, ob Unverträglichkeiten bestehen. Auch ist diese Untersuchungsmethode mit einer Untersuchungszeit von rund 20 bis 30 Minuten im Vergleich zu anderen relativ zeitaufwendig. Eine Strahlenbelastung besteht jedoch nicht.

Da bei einer MRT-Untersuchung starke elektromagnetische Felder genutzt werden, dürfen die Patientinnen keinerlei metallische Gegenstände beziehungsweise metallischen Schmuck wie Ketten oder Uhren bei sich haben. Patientinnen, die einen Herzschrittmacher tragen, müssen vorab zwingend die Ärzt:innen darüber informieren.